- Clickultura

- BLOG

- 0 Comments

- 162 Views

Desde sus inicios como escritor, Borges quiso huir de la biblioteca paterna para sumergirse en la experiencia directa del mundo, propia de los hombres de acción que tanto admiraba. Su fracaso en ese afán forjó su prestigio como autor de ficciones y le permitió cumplir el destino literario al que su padre aspiraba.

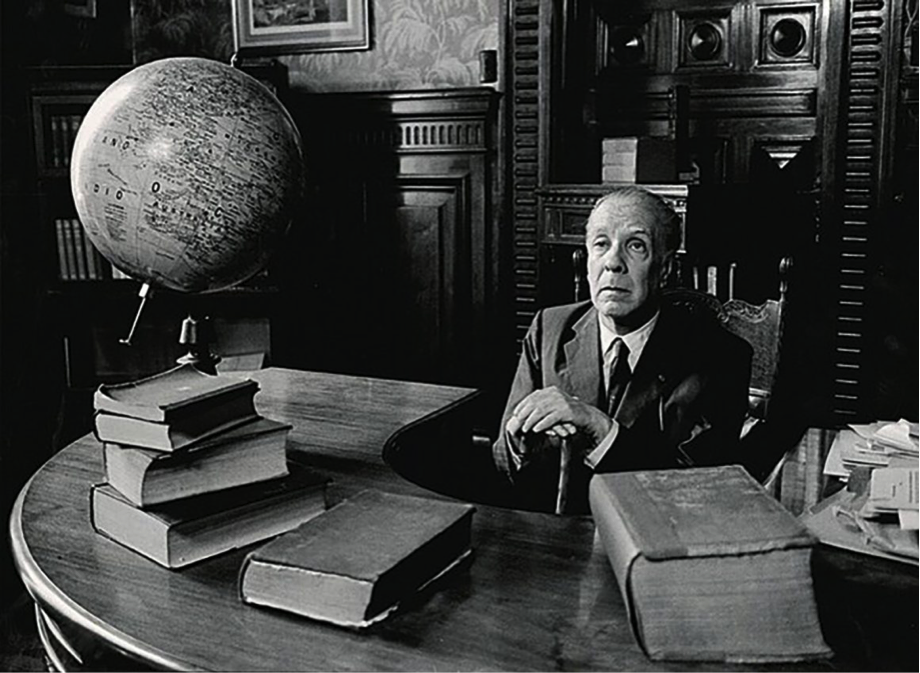

En su Autobiografía Jorge Luis Borges sostuvo que, “si tuviera que señalar el hecho capital de mi vida, diría la biblioteca de mi padre”. Fue en esa biblioteca donde recordaba haber leído el Quijote por primera vez y haber percibido que la novela de Cervantes contenía algún misterio, un secreto vital, que no tenía aún los recursos para comprender:

…Sé que hay algo

inmortal y esencial que he sepultado

en esa biblioteca del pasado

en que leí la historia del hidalgo.

Las lentas hojas vuelve un niño y grave

sueña con vagas cosas que no sabe.

“Lectores”, en Jorge Luis Borges, Obras completas 1923-1972, Buenos Aires, Emecé, 1974, p. 892.

La biblioteca paterna fue el “acontecimiento principal” de su vida porque sería el primer paso en el camino para convertirse en escritor, y el hecho de que fue su padre quien lo puso en ese camino sería crucial para el tipo de escritor en que se convertiría:

Desde mi niñez […] se consideraba de manera tácita que yo cumpliría el destino literario que las circunstancias habían negado a mi padre. Era algo que se daba por descontado […] Se esperaba que yo fuera escritor.

Jorge Luis Borges, Autobiografía 1899-1970, traducción de Marcial Souto y Norman Thomas di Giovanni, Buenos Aires, El Ateneo, 1999, p. 29.

El padre de Borges, Jorge Guillermo Borges, era un abogado de profesión que a lo largo de su vida intentó destacar como escritor, pero solo logró publicar algunos poemas y una novela, que dio a la imprenta con sus recursos en 1921. Como la familia vivía en un barrio rudo y de clase obrera de Buenos Aires, el doctor Borges decidió que su hijo “Georgie” sería educado en casa hasta la edad aproximada de once años, y le dio también libre acceso a su colección de más de mil volúmenes, en su mayoría ingleses y franceses, dispuestos en libreros vidriados en una estancia propia. La biblioteca paterna se convirtió en el patio de juegos de Georgie, y todas las energías de un niño en crecimiento se canalizaron hacia un mundo imaginario que pronto fue para él más real que el circunscrito mundo doméstico que lo rodeaba. Pero la biblioteca era también un lugar de terror. Georgie era un niño en extremo ansioso: por ejemplo, odiaba mirar espejos porque los espejos multiplicaban las cosas –“…copiarás a otro / y luego a otro, a otro, a otro, a otro…”–.

Soñaba que pelaba su rostro y encontraba debajo el de otra persona, o que se quitaba una máscara solo para descubrir que traía puesta otra más. Y los libros que leía en la biblioteca paterna con frecuencia evocaban horrores similares. Le asustaba la novela de Alexandre Dumas El hombre de la máscara de hierro, que le recordaba un poema, Lalla Rookh de Thomas Moore, sobre el profeta de Khorassan, que mantenía velado su rostro para ocultar su repugnante lepra.

Era como si no hubiera límites claros entre su ser y el mundo, y no hubiera un centro fijo al interior de ese ser inconmensurable.

Una de las actividades favoritas de Georgie era que lo llevaran a ver al tigre en el zoológico de Palermo. Observaba a la bestia sin descanso. Los tigres parecían poseer un poder misterioso, que “solo pueden afrontar los hombres de guerra, sobre un castillo encima de un elefante”.

Supo por su padre acerca de un hombre cuyo trabajo era matar jaguares, depredadores del ganado, sin otra arma que una daga. La figura del tigrero echó raíces en la imaginación del muchacho, ya que un hombre capaz de vencer a un tigre tenía que poseer un grado de seguridad personal radicalmente opuesto al sinnúmero de dudas que acosaban a Georgie. Al muchacho le gustaba imaginar el antiguo puñal español de su padre guardado en un cajón, soñando “interminablemente” con su tigre, “y la mano se anima cuando lo rige porque el metal se anima, el metal que presiente en cada contacto al homicida para quien lo crearon los hombres” (“El puñal”, en El otro, el mismo, 1964).

La biblioteca paterna tenía pues sus luces y sus sombras: “desde muy joven me avergonzó ser una persona destinada a los libros y no a la vida de acción”

La fascinación de Borges por el “hombre de acción” fomentó una idea que perduró mucho tiempo en su imaginación: el “hombre de acción” era capaz de atrapar en el combate un momento definitorio del ser verdadero. Por ejemplo, en un cuento sobre un gaucho renegado, un representante de la ley queda tan impactado por la valentía del protagonista que de pronto se voltea contra su propia gente y pelea junto con el forajido; esta sería “la noche en que por fin vio su propia cara, la noche que por fin oyó su nombre”, puesto que “cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento: el momento en que el hombre sabe para siempre quién es”.

Esta disyuntiva entre la visceral intensidad de la experiencia física activa y la espectral “irrealidad” de la biblioteca, que fomentaba dudas, miedos e incertidumbres, asumiría una importancia capital en el pensamiento de Borges sobre la creación literaria. Los libros proporcionaban una imagen de segunda mano de la realidad, de modo que la biblioteca se volvería un tropo básicamente negativo para Borges, un símbolo distópico del solipsismo. El gran objetivo era salirse de la biblioteca y sumergirse en una experiencia del mundo directa y auténtica. De modo que, si Georgie había de compensar el fracaso paterno de convertirse en escritor, si quería cumplir un destino literario, escribir tendría que volverse una forma de acción y la pluma un sustituto de la daga o la espada. Pero ¿de qué manera descubrir nuestra identidad única por medio de la escritura? ¿Cómo podía el escritor imitar a un hombre de acción? Como joven autor, Borges exploraría estas cuestiones y formularía una poética propia fuertemente idiosincrásica.

Entre la vanguardia emergente, la tendencia que Borges favoreció fue el expresionismo, o por lo menos su interpretación particular de él.

El objetivo mayor era la originalidad: un poeta debe “arrojar todo lo pretérito por la borda” –la estética clásica, el romanticismo, naturalismo, simbolismo, “toda esa vasta jaula absurda donde los ritualistas quieren aprisionar al pájaro maravilloso de la belleza”, a fin de alcanzar “una visión desnuda de las cosas”, una visión “limpia de estigmas ancestrales”; todo debe ser arrojado por la borda hasta “arquitecturar cada uno de nosotros su creación subjetiva”–.

En vez de ser un “espejo pasivo” de la realidad, un poema debiera refractar la experiencia a través del “prisma activo” de sensación e imaginación, posibilitando así al escritor levantarse por encima de circunstancias contingentes y traducir “la emoción desnuda, depurada de los adicionales datos que la preceden”.

Después de enamorarse de una chica llamada Norah Lange, una poeta en ciernes a la que adoptó como su protegida, desarrolló este expresionismo temprano como una poética en extremo confesional.

En “Profesión de fe literaria” (1926) asemejaba la transacción entre un autor y un lector a “una confidencia” basada en “la confianza del que escucha y la veracidad del que habla”. “Toda poesía es plena confesión de un yo, de un carácter, de una aventura humana.” “Todo es poético en cuanto nos confiesa un destino”, puesto que “toda literatura es autobiográfica, finalmente”, si bien “a veces la sustancia autobiográfica, la personal, está desaparecida por los accidentes que la encarnan y es como corazón que late en la hondura”.

Aún así, reconocía un problema intrínseco en esta poética romántico-expresionista: “¿Cómo alcanzar esa patética iluminación sobre nuestras vidas? ¿Cómo entrometer en pechos ajenos nuestra vergonzosa verdad?” El propio medio del poeta era un obstáculo a la sinceridad –verso, rima, metáfora, el lenguaje mismo tendían a oscurecer en vez de desnudar el sentimiento genuino–. Su solución era que “las palabras hay que conquistarlas, viviéndolas”. Con esto quería decir que el lenguaje, aunque genérico e impersonal, debía ser imbuido por una experiencia particular del mundo, de modo que la obra llevara el sello de la personalidad de su creador:

Yo he conquistado ya mi pobreza; ya he reconocido, entre miles, las nueve o diez palabras que se llevan bien con mi corazón; ya he escrito más de un libro para poder escribir, acaso, una página. La página justificativa, la que sea abreviatura de mi destino, la que solo escucharán tal vez los ángeles asesores, cuando suene el Juicio Final.

Jorge Luis Borges, “Profesión de fe literaria”, incluido en El tamaño de mi esperanza (1926); reedición: Buenos Aires, Seix Barral, 1993, pp. 132-133.

Esta es la primera formulación de una idea que permanecería con él hasta casi el final de su vida: la justificación o salvación por la escritura. Así como un hombre de acción podría descubrir su ser verdadero en un momento supremo del destino, así también un escritor podría descubrir su destino en un escrito que lo autodefiniera y lo rescatara de la “nadería de la personalidad”.

Sin embargo, en noviembre de 1926 Norah Lange se enamoró de otro hombre, el poeta Oliverio Girondo, el odiado rival de Borges por el liderazgo de la vanguardia de Buenos Aires.

Mientras esperaba a que Norah escogiera entre sus dos pretendientes, Borges escribió: “Para el amor no satisfecho / el mundo es un misterio, / un misterio que el amor satisfecho / parece comprender.”

Su futuro como escritor pendía de un hilo. Cuando finalmente Norah lo rechazó, su poética romántico-expresionista comenzó a desintegrarse. Ya en “Profesión de fe literaria” había reconocido que el lenguaje mismo podía ser una barrera para la comunicación directa con el lector, pero había afirmado que la intensidad de la experiencia y el sentimiento permitiría al poeta “conquistar” el carácter impersonal del lenguaje y hacer suyas las palabras. Ese optimismo ahora se había evaporado. En su ensayo “Indagación de la palabra” (1927) cuestionaba la creencia de que la poesía implicaba una completa confesión, basada en la veracidad del autor y la confianza del lector; había en el lenguaje mismo un “hemisferio de mentira y de sombra” que traicionaba la intención expresiva de cada quien; las palabras poseían significaciones inconstantes y contingentes, la sintaxis también suponía una “concatenación traicionera”, de modo que el lenguaje se alimentaba no de “intuiciones originales –hay pocas–, sino de variaciones y casualidades y travesuras”.

En esta inherente falta de fiabilidad del lenguaje consistía la “tragedia general de todo escribir”, pues si el lenguaje mismo impedía al autor comunicar sus sentimientos directamente al lector, si el poeta no podía “conquistar las palabras” para entretejerlas con su corazón, ¿qué sentido tendría el escribir? En las siguientes dos décadas, Borges escribiría muy poca poesía. Recurrió en cambio a la prosa y probó su mano en la ficción, para encontrar un medio de expresarse desde dentro de la prisión del lenguaje.

En la década de 1930 sufrió por insomnio, pesadillas, depresión, incluso pensamientos suicidas.

En enero de 1938, después de que su padre contrajo una enfermedad terminal, obtuvo un trabajo pagado miserablemente como asistente en una biblioteca municipal de un barrio pobre. Lo sorprendió descubrir que “éramos alrededor de cincuenta empleados, haciendo lo que podrían haber hecho quince con facilidad”, dado que la colección de la biblioteca era tan reducida que casi no era necesario catalogarla.

Sus colegas pasaban su tiempo hablando de fútbol y carreras de caballos, o contándose chistes verdes. Nadie mostraba ningún interés en los libros: un día un compañero se encontró una nota biográfica en una enciclopedia sobre un tal Jorge Luis Borges y le señaló a Borges la coincidencia de sus nombres, sin darse cuenta de que eran la misma persona. Se sintió humillado y consternado por haberse hundido a tales profundidades. Su situación empeoró aún más cuando su padre moribundo hizo una petición muy curiosa. El doctor Borges no podía resignarse al fracaso literario, de modo que le pidió a su hijo que reescribiera El caudillo, la única novela que había logrado publicar (si bien a coste propio), “de una manera sencilla, sacando todos los pasajes grandilocuentes y floridos” y padre e hijo intentaron buscar formas de mejorar la obra.

La petición debió llevar a un punto crítico el tema de “cumplir un destino literario que las circunstancias habían negado a mi padre”, pues ¿cómo podría el hijo salvar a su padre del fracaso literario cuando él mismo había estado atascado en el fracaso los últimos diez años?

En los meses que siguieron a la muerte de su padre, Borges elaboró una idea para una ficción sobre las implicaciones de reescribir la novela de otra persona. “Pierre Menard, autor del Quijote” es una reseña acerca de las obras del epónimo escritor francés recientemente fallecido, cuyo proyecto más ambicioso era reescribir la obra maestra de Cervantes. No se trataba de copiar la novela sino de repetirla, de “llegar al Quijote a través de las experiencias de Pierre Menard” –esto es, de reescribirla desde cero sin consultar directamente la versión más temprana de Cervantes y no obstante haciendo que su nueva versión coincidiera “palabra por palabra y línea por línea” con el texto del español–.

Antes de su muerte, Menard solo había logrado “reconstruir” dos capítulos de la primera parte del Quijote (capítulos 9 y 38) y un fragmento del capítulo 22. Aún así, de haber sido exitosa su empresa de reescritura, habría disminuido la posición única de Cervantes como el autor del mayor clásico de la lengua española. Después de todo, reescribir la novela de otra persona anularía la personalidad creativa de cada uno de los escritores y destruiría con eficacia la idea de la autoría original. Es más, cuando Menard repitió el texto de Don Quijote en el siglo XX, sus palabras adoptaron un sentido muy diferente respecto de la versión de Cervantes. El tiempo había cambiado el sentido del texto anterior, lo cual sugiere que los lectores inventan sus propios significados conforme leen. Por añadidura, la reescritura de Menard de Don Quijote, en términos estrictos, habría sido un tipo de relectura de la novela, de modo que la empresa de Menard, de hecho, confundía los dos papeles, convirtiendo al autor en un tipo de lector y viceversa.

En “Pierre Menard” Borges nos presenta un concepto de escritura que parece anunciar algunas ideas que más tarde desarrollarían teóricos franceses, especialmente el rechazo de Roland Barthes en “La muerte del autor” a la creencia de que un texto comunica un mensaje de lo que él llama el “Autor-Dios”, quien pone límites a los significados posibles de un texto.

Es el lector, argumentaba Barthes, quien otorga el sentido a un texto: cada lector, podríamos decir, es un Pierre Menard que repite las palabras del texto que está leyendo y cambia su sentido conforme las ajusta a su propia subjetividad. Barthes concluía su ensayo con su ahora famosa declaración: “El nacimiento del lector se paga con la muerte del Autor.”

En el caso de Borges, sin embargo, el “nacimiento del lector” no era motivo de celebración, ya que en “Pierre Menard” había intencionalmente destruido el ideal supremo de su juventud: la justificación por la escritura. Si un texto podía ser “reconstruido” por un autor subsecuente, y, peor aún, si el tiempo cambiaba el sentido de sus palabras, entonces la escritura no podría tener una conexión confiable con la experiencia o los sentimientos personales y sería entonces imposible para un autor “confesar” sus verdaderos sentimientos a un lector, no se diga descubrir con su pluma su destino único. Y si la escritura creativa era un ejercicio fútil, ¿qué sentido tendrían las bibliotecas? Ninguna biblioteca podría satisfacer el deseo de lograr una comprensión del misterio del mundo o de la relación de uno mismo con él.

Apenas tres meses después de que “Pierre Menard” apareciera en Sur, Borges publicó un ensayo en la misma revista literaria llamado “La biblioteca total”.

Su punto de partida era la idea de que, dado un tiempo ilimitado y un número limitado de signos lingüísticos, esos signos podrían recombinarse infinitamente para abarcar “todo lo que es dable expresar: en todas las lenguas”.

Introduce después la noción de una biblioteca que contendría todos los libros alguna vez escritos o que podrían ser escritos. En semejante biblioteca habría “millones de insensatas cacofonías, de fárragos verbales y de incoherencias”; en realidad, generaciones enteras de la humanidad podrían vivir y morir sin encontrarse una sola página inteligible. El ensayo termina en tonos de horror y repugnancia:

Uno de los hábitos de la mente es la invención de imaginaciones horribles. Ha inventado el Infierno, ha inventado la predestinación al Infierno, ha imaginado las ideas platónicas, la quimera, la esfinge, los anormales números transfinitos (donde la parte no es menos copiosa que el todo), las máscaras, los espejos, las óperas, la teratológica Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espectro insoluble, articulados en un solo organismo… Yo he procurado rescatar del olvido un horror subalterno: la vasta Biblioteca contradictoria, cuyos desiertos verticales de libros corren el incesante albur de cambiarse en otros y que todo lo afirman, lo niegan y lo confunden como una divinidad que delira.

“La biblioteca total”, en Sur, agosto de 1939, p. 16.

En 1941 desarrolló la idea central de “La biblioteca total” en “La biblioteca de Babel”, donde describió el universo como una biblioteca infinita que contendría un número finito de libros con solamente veinticinco símbolos ortográficos cada uno. Una característica notable es la uniformidad geométrica de la estructura de la biblioteca, consistente en “un número indefinido, y tal vez infinito, de galerías hexagonales”, todas arregladas de la misma manera: “cada anaquel encierra treinta y dos libros de formato uniforme; cada libro es de cuatrocientas diez páginas; cada página, de cuarenta renglones; cada renglón, de unas ochenta letras de color negro”.

Sin embargo, las cubiertas de los libros “no indican o prefiguran lo que dirán las páginas”; de hecho, casi todos los libros son de “naturaleza informe y caótica”, en vista de que por cada “línea razonable” hay “leguas de insensatas cacofonías, de fárragos verbales y de incoherencias”.

En su Autobiografía Borges observaba: “Mi cuento kafkiano ‘La biblioteca de Babel’ fue concebido como una versión pesadillesca o una exageración de aquella biblioteca municipal” (donde seguía empleado en el momento de su escritura). En el texto anterior, “La biblioteca total”, Borges había remedado el estilo de un ensayo académico con un despliegue irónico de erudición fingida, pero “La biblioteca de Babel” tenía una forma más narrativa y un narrador en primera persona, los cuales permitían un cierto grado de pathos: dado su diseño exacto, la biblioteca solo podía ser “obra de un dios”, pero el hombre, en contraste, era un “imperfecto bibliotecario” que “puede ser obra del azar o de los demiurgos malévolos”. Mucho del interés de esa historia reside en su descripción de los esfuerzos de los bibliotecarios en busca de propósito, de significado, de algún tipo de salvación. Hay un indicio, además, de que el narrador es una versión del mismo Borges: como “todos los hombres de la biblioteca”, nos dice, “he viajado” en sus días juveniles “en busca de un libro, acaso del catálogo de catálogos”, pero su vista está fallando, se está preparando “a morir a unas pocas leguas del hexágono en que nací” y ha resultado imposible “percibir la distancia que hay entre lo divino y lo humano”.

Termina agarrándose a la hebra más frágil de todas, pretendiendo haber encontrado una “solución” al acertijo de la biblioteca sin sentido: dado que es infinita y la cantidad de libros es limitada, los mismos volúmenes se repetirán en el mismo orden, el cual, repetido, se convierte en un tipo de Orden. “Mi soledad”, dice, “se alegra con esa elegante esperanza”.

En la combinación de precisión y desorientación que caracteriza a la biblioteca de Babel, Borges cayó sobre el tema del laberinto y, al dar a ese antiguo artefacto una significación metafísica, le infundió un pathos universal. La figura del laberinto reaparecería subsecuentemente de varias maneras en la ficción y la poesía de Borges y terminaría por considerarse el sello distintivo de su peculiar imaginación.

Algo más de una década después, en 1955, Borges fue nombrado director de la Biblioteca Nacional de Argentina. Era un nombramiento político, una recompensa por su oposición al régimen autoritario de Juan Domingo Perón, pero, en realidad, su ascenso era una magra compensación por el fracaso de sus aspiraciones creativas en tanto escritor; a decir verdad, era un honor agridulce, pues aunque ahora sostenía: “yo, que me figuraba el Paraíso / bajo la especie de una biblioteca” (“Poema de los dones”), el hecho era que había perdido el impulso creativo incluso como escritor de ficciones (su último cuento, “El fin”, había sido publicado en 1953), estaba a punto de romper con una mujer mucho más joven (Estela Canto) y, para colmo, un accidente en 1954 había dañado sin remedio su vista, ya de por sí débil, y lo había dejado incapaz de leer o escribir.

Su suerte parecía haber sido echada: no había logrado encontrar el amor, no había logrado comprometerse plenamente con la vida, no había logrado definir su verdadero “yo” con su pluma –y ahí estaba: una vez más en una biblioteca.

Si en “La biblioteca de Babel” había imaginado el universo como una vasta metamorfosis laberíntica de la espantosa biblioteca municipal en la que trabajó por años, esta visión horrenda asumía ahora en la Biblioteca Nacional una forma novedosa y aun más destructora del alma. En el “Poema de los dones” ponderaba “la maestría / de Dios, que con magnífica ironía / me dio a la vez los libros y la noche”, entregando “esta ciudad de libros” a “unos ojos sin luz” que solo podían leer “insensatos párrafos”, “libros infinitos” “en las bibliotecas de los sueños”:

yo fatigo sin rumbo los confines

de esta alta y honda biblioteca ciega.

Enciclopedias, atlas, el Oriente

y el Occidente, siglos, dinastías,

símbolos, cosmos y cosmogonías

brindan los muros, pero inútilmente.

“Poema de los dones”, en Obras completas 1923-1972, pp. 809-810.

Recuerda a un director previo de la Biblioteca Nacional, Paul Groussac, quien también era ciego, y este precedente amenaza con minar su identidad personal:

Al errar por las lentas galerías

suelo sentir con vago horror sagrado

que soy el otro, el muerto, que habrá dado

los mismos pasos en los mismos días.

¿Cuál de los dos escribe este poema

de un yo plural y de una sola sombra?

¿Qué importa la palabra que me nombra

si es indiviso y uno el anatema?

Con su sentido del yo disolviéndose, contempla “este querido / mundo que se deforma y que se apaga / en una pálida ceniza vaga / que se parece al sueño y al olvido”.

Y, sin embargo, aun ahora, por más cautivo ciego que fuera en esa “ciudad de libros”, el deseo de crear algo vital con su pluma no se había extinguido. En “El otro tigre” describe que, cuando “la penumbra exalta / la vasta Biblioteca laboriosa”, piensa en un tigre merodeando en la jungla: “en su mundo no hay nombres ni pasado / ni porvenir, solo un instante cierto”; y sin embargo, “el tigre vocativo de mi verso / es un tigre de símbolos y sombras, / una serie de tropos literarios / y de memorias de la enciclopedia / y no el tigre fatal, la aciaga joya” en Sumatra o Bengala; “el hecho de nombrarlo / y de conjeturar su circunstancia / lo hace ficción del arte y no criatura / viviente ”; “Bien lo sé, pero algo / me impone esta aventura indefinida, / insensata y antigua, y persevero / en buscar por el tiempo de la tarde / el otro tigre, el que no está en el verso.”

Lo doloroso de este dilema está contenido en “Borges y yo”, donde separa su yo íntimo de un yo público muy festejado llamado “Borges”, quien tiene la costumbre “de falsear y magnificar” las cosas que tienen en común: “Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito, pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas (itálicas mías).”

“Borges y yo” deriva su fuerza de la paranoia que subyace a este recuento de auto-enajenación. “Borges”, el hombre público, persigue a su fugitivo “yo” como una bestia voraz acorrala a su presa; no obstante, al igual que en el esfuerzo de capturar en su escritura al “otro tigre”, el autor debe perseverar en su afán de expresar su verdadero ser, su auténtico “yo”, en una obra que acaso finalmente atrape su destino. Pero ¿qué ocurriría si esas “otras cosas” también estuvieran condenadas a ser falsificadas por el charlatán “Borges”? Era tal el impasse que “no sé cuál de los dos escribe esta página”.

En 1964 Borges publicó “Lectores” (El otro, el mismo), el poema que cité al principio de este ensayo. La figura central es Alonso Quijano, el provinciano hidalgo de La Mancha entrado en años que decidió reinventarse como caballero andante a fin de restaurar con su espada el mundo de la antigua caballería. En este poema, Borges considera la “conjetura” de que Quijano, en realidad, “no salió nunca de su biblioteca” y las aventuras de don Quijote no fueron “más que una crónica de sueños”. “Tal es también mi suerte”, observa Borges, recordando su propio confinamiento en la biblioteca paterna y sus sueños de aventura en el mundo exterior. Esos sueños infantiles, sin embargo, le parecen ahora aspiraciones quijotescas.

“Lectores” marca el inicio de una reevaluación profunda de la poética que lo había conducido a un impasse creativo. Algunos años después, en el soneto “Sueña Alonso Quijano” (El oro de los tigres, 1972) regresó a la “conjetura” de que las aventuras de don Quijote no eran sino un “sueño” de Alonso Quijano. En esta instancia, sin embargo, es un sueño doble, porque no solo sueña Quijano con volverse don Quijote, sino que Quijano mismo es un sueño de Cervantes. Tenemos así tres personas con tres funciones distintas: primero, Cervantes, el soldado que peleó en la batalla de Lepanto; segundo, el viejo hidalgo Alonso Quijano, leyendo en su biblioteca y soñando con volverse un héroe; y tercero, don Quijote, el héroe ficcional soñado por Quijano. Dentro de esta tríada Quijano funciona como un catalizador que transforma las memorias del viejo soldado Cervantes en el caballero andante don Quijote:

El hidalgo fue un sueño de Cervantes

y don Quijote un sueño del hidalgo.

El doble sueño los confunde y algo

está pasando que pasó mucho antes.

Quijano duerme y sueña. Una batalla:

los mares de Lepanto y la metralla.

“Sueña Alonso Quijano”, en Obras completas 1923-1972, p. 1096.

Podemos apreciar mejor el desarrollo del pensamiento de Borges si comparamos a Quijano con Pierre Menard. Para el nihilista Menard era imposible transmitir el sentimiento y la verdad a un lector, porque el tiempo cambiaba el sentido de las palabras; escribir, por ende, era ultimadamente fútil. Sin embargo, gracias al sueño de Quijano la batalla de Lepanto no se perdió en el tiempo: “algo está pasando que pasó mucho antes”. Aunque Quijano no haya puesto pie fuera de la biblioteca, su sueño posee la virtud de ofrecer a Cervantes cierta posibilidad de vencer el tiempo, el olvido y la nada.

Cinco años después Borges publicó un tercer poema, “Ni siquiera soy polvo” (Historia de la noche, 1977), en el que su identificación con Alonso Quijano era tan completa que lo escribió en primera persona, como un texto veladamente autobiográfico en el que reflexionó en términos simbólicos sobre las varias etapas de su evolución como escritor. La primera sección es análoga a la fase juvenil de su carrera, cuando soñó abandonar la “irrealidad” libresca de la biblioteca para convertirse en un “hombre de acción” y forjar un destino único con su pluma. Comienza con la declaración de Quijano, “No quiero ser quien soy”: el viejo hidalgo detesta su existencia rutinaria en una aldea somnolienta de la Castilla del siglo XVII, y entonces se aficiona a leer libros de caballerías que cuentan historias de cristianos caballeros que vindican el honor o imponen justicia con sus espadas. Pide entonces a Dios que mande a alguien que pueda restaurar las nobles maneras de la caballería en este mundo degenerado. De pronto, declara: “Yo, Quijano, / seré ese paladín. Seré mi sueño.” Pero tan pronto resuelve ser “ese paladín”, descubre ser tan insustancial como el polvo, puesto que no es más que el sueño de otra persona:

…Mi cara (que no he visto)

no proyecta una cara en el espejo.

Ni siquiera soy polvo. Soy un sueño

que entreteje en el sueño y la vigilia

mi hermano y padre, el capitán Cervantes,

que militó en los mares de Lepanto…

“Ni siquiera soy polvo”, en Obra poética, 1923-1977, Buenos Aires, Alianza Editorial/Emecé, pp. 527-528.

En términos autobiográficos, esta sección del poema correspondería a la fase Pierre Menard en la carrera literaria de Borges, por decirlo así, en la que un autor no puede alcanzar ninguna autodefinición duradera por medio de su escritura y simplemente se funde en la imaginación del lector como una especie de sueño.

Alonso Quijano puede depender de Cervantes, pero resulta que se trata de una dependencia mutua, porque Cervantes, por su parte, necesita a Quijano también. Nótese la curiosa formulación: “mi hermano y padre, el capitán Cervantes”. El sueño de Cervantes puede haber “engendrado” a Quijano, pero Quijano, a su vez, posee la virtud de engendrar a un tercero –don Quijote– y este segundo sueño los hace a ambos “hermanos”, en la medida en que cada uno de ellos necesita al caballero de La Mancha para salvarse del olvido:

Para que yo pueda soñar al otro

cuya verde memoria será parte

de los días del hombre, te suplico:

mi Dios, mi soñador, sigue soñándome.

En esta tercera sección del poema encontramos una evolución decisiva en el pensamiento de Borges sobre el papel del autor y de la literatura misma. En el poema “Sueña Alonso Quijano”, lo que sobrevivía el paso del tiempo era la memoria de la batalla de Lepanto, pero en “Ni siquiera soy polvo” es el ficcional don Quijote de la Mancha quien permanecerá “verde” en la memoria de la humanidad. En otras palabras, Borges otorga al sueño de Quijano el poder de crear un personaje literario con una identidad propia tan poderosa que, paradójicamente, esta mera invención de un sueño doble será capaz de mantener viva, y así justificar, la experiencia originaria de Cervantes en tanto “hombre de acción” en Lepanto.

Por mucho tiempo, la biblioteca había sido para Borges el lugar simbólico de una lucha interna por definir y afirmar su yo auténtico. Su confinamiento de niño en una biblioteca había engendrado un tipo de locura: la idea quijotesca de que debía escaparse de la biblioteca a fin de imitar a un hombre de acción con su pluma. Esta lucha había conducido al final a un punto muerto creativo, pero en “Ni siquiera soy polvo” los términos antiguos se invierten: Cervantes “sueña” a Quijano, un hombre libresco que enloquece en una biblioteca, pero que, a su vez, “sueña” a un “hombre de acción”, don Quijote, que vivirá para siempre jamás en la memoria de la humanidad. Y así, en vez de ser un obstáculo a la creación de “vida” por medio de la escritura, la biblioteca de Alonso Quijano se vuelve el símbolo de la imaginación creativa misma en vista de que el “sueño” que engendra es capaz de transformar la experiencia histórica en memoria inmortal.

El poema termina con una plegaria: “mi Dios, mi soñador, sigue soñándome”. En esta referencia a Dios observo una evolución ulterior en las reflexiones de Borges sobre la creación literaria. Borges escribe la palabra Dios con mayúscula, lo que sugeriría que tiene en mente alguna fuente original para el doble sueño de Cervantes y Quijano que produjo a don Quijote. Y es tal vez este origen trascendental lo que da al “sueño” de la literatura la habilidad de superar la nada y justificar así la vida del autor. Ya en este poema podemos vislumbrar la concepción casi mística de la escritura que Borges explorará en sus años finales: la creación literaria es esencial para la existencia humana porque apunta a la posibilidad de alcanzar a Alguien o Algo (las mayúsculas son de Borges) que podría salvarnos de la nada en la que el tiempo podría sumergirnos.

Por otro lado, Borges a final de cuentas fue incapaz de superar su agnosticismo, de modo que estas últimas líneas del poema puede leerse en otro sentido. El “Dios” al que apela Alonso Quijano es el “capitán Cervantes”, su hermano y padre. Esto significaría que Quijano necesitaba la experiencia histórica de Miguel de Cervantes, el soldado que combatió en Lepanto, como la materia prima a partir de la cual crear a don Quijote. La creación literaria, en otras palabras, no puede divorciarse enteramente de la realidad histórica; es la experiencia humana, en última instancia, lo que provee el material para el “sueño” de la poesía o la ficción. Y la metáfora del sueño que Borges repetidamente emplea en esta última fase de su vida tiene una cierta precisión: escribir, como soñar, está conectado con la vida del autor, pero de manera indirecta, gracias a un proceso que disfraza y transforma la experiencia vital de modos aún bastante misteriosos para nosotros. Las líneas finales de “Ni siquiera soy polvo”, además, implican el reconocimiento de una deuda con su padre. Del mismo modo que Alonso Quijano se refiere a Cervantes como su “Dios”, así también podríamos ver a Borges reconociendo a su padre como un tipo de creador-Dios, puesto que el sueño no realizado del doctor Borges de “cumplir un destino literario” determinó el tipo de escritor en que su hijo se convertiría.

“Ni siquiera soy polvo” fue incluido en Historia de la noche (1977), y en un “Epílogo” Borges observó que, de todos los libros que había publicado, este era el “más íntimo” por más que abundara en “referencias librescas”; pero entonces, “¿me será permitido repetir que la biblioteca de mi padre ha sido el hecho capital de mi vida? La verdad es que nunca he salido de ella, como no salió nunca de la suya Alonso Quijano”.

Por mucho que Borges haya aspirado a forjarse un destino literario huyendo de los confines de la biblioteca paterna, su fracaso en la empresa hubrística de escapar de la sombra del padre fue lo que le permitió, no solo consagrar su propio renombre de escritor, sino también satisfacer las expectativas familiares de cumplir “el destino literario que las circunstancias habían negado a mi padre”.

Traducción del inglés de Andrea Martínez Baracs.

Publicado originalmente en Libraries in literature, editado por Alice Crawford y Robert Crawford (Oxford University Press, 2022).

Tomado de Letras Libres