- Clickultura

- 0 Comments

- 179 Views

‘El ruido del tiempo’ son unas memorias impresionistas en las que el poeta Ósip Mandelstam repasa su infancia y su primera juventud, durante los años previos a la Revolución de 1905.

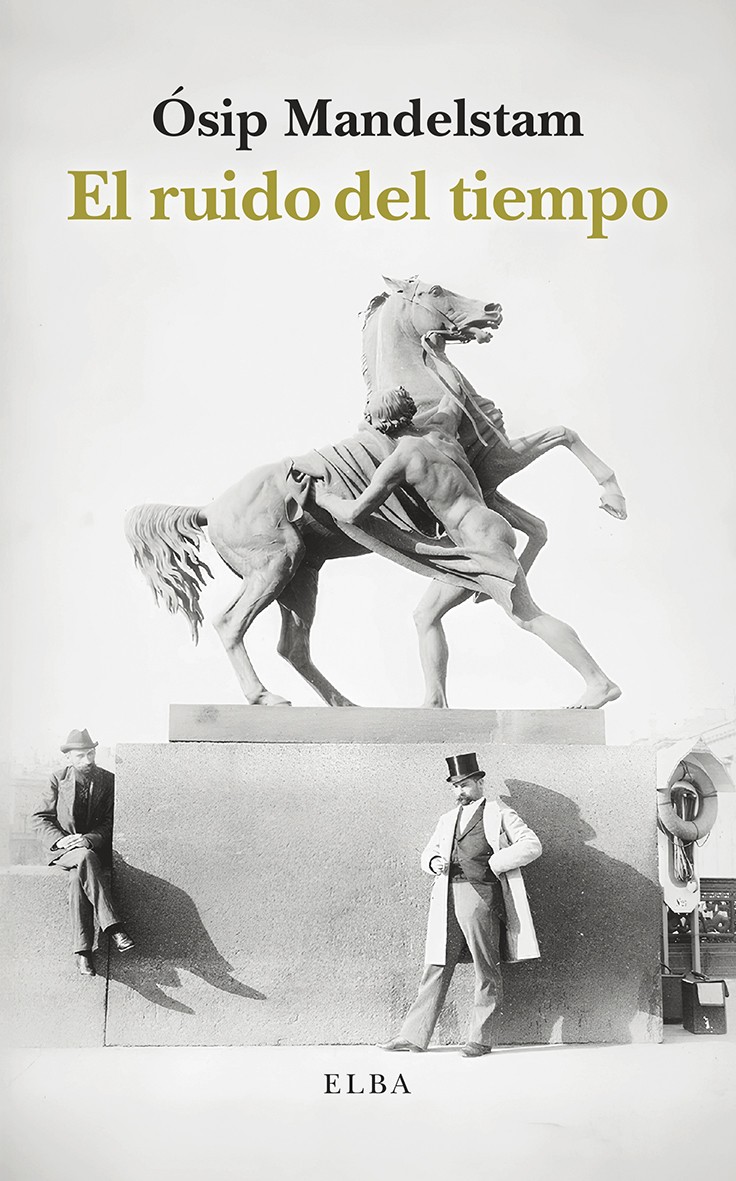

La editorial Elba ha publicado hace poco El ruido del tiempo, unas memorias impresionistas en las que el poeta Ósip Mandelstam repasa su infancia y su primera juventud y, a través de estas, los años previos a la Revolución de 1905. El ruido del tiempo había sido ya publicado por Alfaguara, hace unos cuarenta años, con traducción de Lydia Kúper, bajo el título de El rumor del tiempo y acompañado de otro texto del autor, El sello egipcio. Me desvío un poco más aún (todo lo que es interesante despierta el músculo de las asociaciones y nos conduce a otras cosas) para apuntar que Julian Barnes tiene una novela que también se llamó, en España, El ruido del tiempo. Eligió el título precisamente por el libro de Mandelstam, y habla de Shostakóvich, aunque el resultado del encontronazo con Stalin tuviese efectos tan diferentes en cada uno de los artistas.

Esta nueva edición ha sido traducida por el escritor Ernesto Hernández Busto, atento traductor del ruso de otros escritores como Joseph Brodsky, Boris Pasternak o Victoria Lomasko. Aquí se ha encargado también de las notas y de la introducción, que vale como pieza literaria por sí misma y donde nos dice que “Mandelstam pone al oído por encima de los demás sentidos”, y que “‘Ruido’ abre un campo semántico que abarca desde el clamor, bullicio o vocerío público hasta el sordo fragor o el murmullo confuso. Con esos materiales sonoros el autor hace su concierto”. Este apunte tiene que ver con el título, con los sonidos espectrales convocados por Mandelstam cuando, entre el otoño de 1923 y la primavera de 1925, se dedicó a escribir estos recuerdos. Aunque en español no podamos captar la sonoridad de la escritura original del autor, sí tenemos, a lo largo de la lectura, la sensación de movernos entre fantasmas que vuelven, de que las psicofonías se encarnan en personajes tridimensionales gracias a la extraordinaria viveza de las descripciones, como si accionásemos un juguete mecánico.

“Recuerdo bien los años muertos de Rusia…”, comienza Mandelstam, que en el momento de sentarse a escribir tenía 31 o 32 años. Parece que lo estuviese escribiendo alguien muy mayor. Esa introducción suave para advertir al público de que está a punto de incorporarse es casi la única frase de aire lento; a partir de aquí se echa a rodar el frenético carrusel. Al pensar en este libro tengo presente todo el rato una imagen de juguetes antiguos, y sí, es como si cada uno de los catorce capítulos fuese un viaje en tiovivo que contemplásemos desde un costado, cuyos colores confundidos se fuesen volviendo progresivamente más oscuros.

El ambiente de esos años muertos de Rusia que evoca Mandelstam es el de un mundo indeciso, aunque a la vez de rasgos inconfundibles, en el que costumbres y figuras que ya pertenecen al pasado se mezclan con nuevos modelos que quizá solo pudieron durar un breve tiempo antes de los vuelcos revolucionarios, de los que fueron heraldos y a la vez, a veces, víctimas. Nos advierte el autor −y también el prologuista− que en su ánimo no está escribir unas memorias de su vida, sino rescatar todo un aire general, tal y como fue percibido desde su punto de vista de niño criado en San Petersburgo, hijo de un fabricante de guantes y de una mujer cultivada, judíos procedentes de Lituania, y formado, como Nabokov, en el avanzado Instituto Tenishev. En un mismo párrafo vemos pasear por los jardines a las mujeres con mangas abullonadas, a los hombres con peinados que ya “solo pueden verse en la galería de retratos de algún peluquero de poca monta” discutiendo sobre el caso Dreyfus, las páginas de las revistas literarias donde escribían los poetas de todo pelaje, o “el piso de parquet de la estación que la noche llenaba de confeti y serpentinas con un espesor de medio metro”. En todo caso, la subjetividad que parece haberse rechazado como premisa se cuela en el libro justamente a través de la fuerte personalidad del autor, de su tono a veces sardónico, muy atento a todo, siempre consciente del detalle revelador.

Se recuerdan los edificios imponentes y los usos que se les daba en esos tiempos, la impresión que causaban en los niños los militares que ahora imaginamos como figurantes de una ópera (y es como si los niños los viesen ya de esa manera), el resplandor último de un mundo que se está desvaneciendo y, a esa luz como de último flash de aviso, una cohorte de extraños revolucionarios, poetas torvos o iluminados, defensores de teorías que ahora suenan descabelladas, toda clase de personajes que nos son familiares por haber leído novelas rusas y que a la vez nos resultan rarísimos por tanto como ha cambiado el mundo. No sabría en cuál de ellos detenerme ahora, pero en sus semblanzas de distintas personas, parece como si el Mandelstam adulto no hiciese más que desarrollar la primera impresión que le causaron en la infancia, como si ya el niño, por pertenecer al futuro más que sus mayores, hubiese sido capaz de detectar en ellos los rasgos que serían las marcas de su envejecimiento. El centenar largo de notas que acompañan la edición funciona casi como una enciclopedia de vidas curiosas. Son casi como pequeños cuentos en los que podemos conocer a multitud de personajes típicamente rusos con el extraño asombro que provoca pasear por un cementerio y darnos cuenta de la cantidad de vidas que se desarrollan unas a espaldas de otras, aunque sea por el detalle de no haber sido contemporáneas, de la inagotable variedad de los tipos humanos, de la cantidad de personas que han vivido, que han hecho toda clase de cosas, que han tenido todo tipo de relaciones sin que nosotros lo hubiésemos sabido hasta ese momento.

Todos esos fantasmas recuperan su corporeidad, su personalidad distinguible, durante el instante en que el giro del exuberante tiovivo de Mandelstam los hace pasar a nuestro lado.